做師父的真修弟子(圖)

——延邊朝鮮族老年學員的修煉故事

走進大法 其樂融融

得法前因為工傷後遺症我患了脊椎病,後來又得了胃癌、神經官能症等多種病。我的家庭生活也不幸福。家裏的事,老伴一輩子不但啥也不管,還抽煙、喝酒,稍有不順便對我拳打腳踢。養兒育女、忙裏忙外全都得我一個人操心,子女們實在都看不下去了,到九五年時,在兒子的支持下我終於和他離了婚。

九六年六月一日我去一個同事家,商量我倆如何做點小買賣。進了客廳和她聊了一會兒,我便站起來參觀她的家。當進到裏屋時,看到牆上掛著一幅畫像,我不由自主的就雙手合十叩拜起來。同事驚訝的說:「你怎麼知道這樣拜師父?我都還不懂怎樣做呢。」我說:「我也不知道為甚麼這麼做。」原來那是法輪大法師父的法像。同事認為我和師父的緣份一定很大,便鼓勵我學法輪功。我從心裏也認定這個功法好,可我當時還想做買賣掙錢,且自認為做買賣不撒謊就掙不到錢,可撒謊又不符合煉功人標準。所以對她說等不做買賣了再煉。這樣我住在她家,我倆開始做買賣。可心裏對這個事卻老是放不下,到了第五天晚上,我跟她說:「我不做買賣了,從明天開始跟你去煉功。」這樣一九九六年的六月六日,我走進了大法的門。

修煉後,很多人在我身上見證了大法的美好:煉功不多日,我身上的疾病便不醫而癒,我渾身更有使不完的勁兒;在法中我認識到離婚是不對的,便主動讓老伴回來了(那時老伴很落魄,再找的老婆也離他而去),我們辦了復婚手續。家裏的家務事我更是主動全攬下來,從無怨言,全家樂融融。

兒女們看到我的身心變化,更是對大法敬重不已,即使在中共對大法殘酷迫害的這麼多年中,兒女們都支持我修煉,因為他們都知道大法是好的。我的兒媳婦在我被抓時還對警察說:「要不是因為媽媽修大法,我們這個家早就破碎了。」那段日子是我此生最高興的日子,我每天忙完家務,就和同修們一起學法、煉功,還出去洪揚大法,全部身心都投入了大法中。

進京為師父和大法鳴冤

可是好景不長,一九九九年邪惡的江氏流氓集團開始迫害法輪功。那段時間裏,所有中共媒體喉舌都鋪天蓋地的對大法造謠、誣陷。我自身的經歷,讓我明白那些新聞全是假的,所以一點也沒有動搖我修煉的意志。我也不讓兒女和他們的家人看那些誹謗大法的新聞。九九年十月邪惡公開污衊法輪功是甚麼「×教」,我便和同修一起進京上訪。要為師父討公道。那次我們不知道該怎麼做,見到了一位博士(同修),他表示無可奈何,我們也就無果而返。

回來後,面對大法和師父的蒙冤,我是寢食難安,坐臥不寧。於是九九年末(離二零零零年元旦還差一星期),我和另外兩個女同修又踏上了進京上訪之路。當時的天氣很冷,我們到北京後找不到住處,只好在街上逛,我撿了兩個塑料口袋綁在腿上保暖。最後我們給了維權上訪的訪民一些錢,借住在她搭的臨時小塑料棚裏。第二天早七點,信訪辦一開門我們便衝了進去,沒進去的都被抓了。我們進去後便各自拿了上訪表格,填寫了上訪內容。一個外地來的男大學生闖了進來,警察要把他抓走。他說,我都來到這兒了,你們就讓我寫完再抓也行嘛。那些警察不給他筆,我馬上把自己的筆遞給了他,他對我說謝謝。我說不用謝,咱們是一家人。他剛寫完了上訪信,就被警察帶走了。警察將與我同去的兩位同修扣下,卻把我推出大門外。我站在門外茫然了,我是個朝鮮族老太太,不會說漢語、不會寫漢字,又不知道回家的路,可咋辦呢?我便使勁兒敲上訪局的大門喊著:「開門呀、開門我要進去。」那個警察開門說:「不要你,你快走吧。」我說:「我不走,我不知道回家的路,我要進去和她們在一起。」弄的警察哭笑不得,最後只好將我和她們一起送入了上訪局派出所,我們被關在了派出所的一樓。第二天早上,我看二樓靜靜的沒人,我就到派出所的二樓煉功去了。

上班時間到了,警察陸陸續續上班來了,發現少了一個人,就問哪去了?聽有人說我在樓上煉功呢,就上二樓來看。一看我真在那煉功呢,就大怒:「你是哪來的?還敢在這煉功?」我笑呵呵的說:「煉功怕啥?煉功身體好,哪都好。」並反問他:「在沒人的地方煉功有甚麼問題嗎?」後來警察罰我,讓我蹲著。我心想:我沒犯罪,不是犯人,不應該蹲著,我應該打坐。我便坐下來打坐。他們又喊了幾聲,見我不理他們,最後也就不管我了。我這一打坐,不久駐京辦事處的工作人員來接我們走。那個工作人員對我說:「阿邁(老奶奶的意思)走吧,這兒不是咱們打坐的地方。」我不理他,照樣打坐。他又說:「阿邁,行了,起來吧。」我還是不動。最後他沒辦法,把我抱了起來,送到了駐京辦事處。在那待了三天,最後我被送回了延邊。那幾天我忽然發高燒,燒的很厲害,被關了幾天拘留後放回了家。

二零零零年十月,中共加重了對法輪功的迫害,當時延邊地區也準備辦洗腦班對大法弟子進行「轉化」。有一天,一個當過輔導員的人來找我,說為了不被抓去洗腦迫害,寫一張不煉功保證應付一下,如不寫就會被抓走。我認為那樣做是不對的,所以無論他怎麼說我都沒寫保證書,我還要堅持煉功呢。然後,我就離開家躲了起來。後來聽人說延邊發生了大抓捕,無論寫的還是沒寫的都被抓進了洗腦班。

再次進京為師父和大法鳴冤

周圍的同修都被抓了,剩下我一個人心裏很難受,看書也看不進去,煉功也靜不下來。心裏想:我是大法弟子,師父和同修都遭迫害,我一個人躲起來也不對呀。思前想後,最後決定再一次進京上訪,為師父鳴冤。

主意已定,但又有些發愁:我年歲大,不懂漢語,又不認漢字,不認路,怎麼進京呢?前兩次是跟同修去的,這次咋辦呢?我帶著為難的心,去找其他同修,希望能結伴同行。可是那些剩下的全是怕心很重,走不出來的同修,一聽我要進京上訪,都不敢出來見我,找了兩天一個都沒找到。我心一橫,到美容院燙了頭、美了容,準備第二天自己進京。心想:雖然前面的路上困難重重,但車到山前必有路,心裏有師父甚麼困難都能過的去。第二天我心裏裝著剛剛背會的《論語》和《洪吟》登上了去北京的火車。沒想到在車上遇到一個小媳婦,一路上問長問短。當聽我說去北京不認路時,她一口答應要照顧我,並把我安全送到了目地地。

到了天安門廣場,我看到到處都是便衣和警察,一批又一批證實法的弟子被抓走了。正當我到處走時,一個警察走過來問我是哪來的,我說朝鮮來的,他以為我是外國人,馬上給我敬個禮就走開了。這樣沒有人再攔我,我便在廣場上走來走去,最後走到了天安門城樓下。那天城樓的門全開了,我便上了城樓。想來想去,覺的自己不能白來一趟,我便把自己戴的白色長圍巾摘下來,然後準備在圍巾上用口紅寫個「法輪大法好」的條幅掛出去。遺憾的是寫完了「法」字後,卻怎麼都不會寫那個「輪」字。正在我著急時,被警察發現了,最後沒有打出這條「法輪大法好」的橫幅,我便被送進了天安門派出所。

天安門派出所的警察問我是哪兒來的?我告訴他,我是從宇宙來的。警察說:「煉法輪功的不應該撒謊。」我說我確實是宇宙下來的。最後他們沒辦法,只好將我和其他四個不報地址的同修送入了北京最邪惡的朝陽派出所,準備對我們刑訊逼供迫害。一進朝陽派出所,其他四人就被送入地下監牢,不一會就聽到傳來慘叫聲,一定是給他們上了酷刑。我被人帶上了三樓,進了屋,他們就叫我說是從哪兒來的,還讓我罵師父、罵大法。我告訴他們說,我沒有見過我師父,我是看書時覺得好就煉了功,我沒見過師父也就不知師父不好在哪裏,我憑甚麼罵師父呢?他們見我不罵,他們就開始罵。我勸他們不要罵,告訴他們「人不在這兒,你罵等於罵自己」的道理。這時樓下的慘叫聲越來越大,我就對他們說:「你們不要打人了,把人打死了你們也不會有好下場的。」後來他們見我甚麼都不說,便叫門外的一個男的進來了。那個男的朝我的臉左右使勁兒猛打了幾下,可是我卻不覺的疼。奇蹟出現了,那個男的卻忽然捧起自己的手掌哀叫著:「我的手,我的手怎麼啦?」並跑到衛生間去洗手,之後再也沒進來。我心裏知道他是遭報了。後來又來了一個所長,見甚麼都問不出,就將我的雙手反綁,還讓一個小警察看著我,不讓我睡覺,這時已經是後半夜了。我嘴裏喊著:「我沒犯罪,你們把我放下來,你們睡覺,我也要睡覺。」後來他們沒辦法就把我鬆綁了,我和他們一樣睡到天亮。

第二天,我被他們也送入地下牢房。進去後,我驚呆了,地上到處都是一片一片的鮮血。送來的四人,只剩一人還趴在地上,其他三人都不知去向了。我當時對著那個警察喊起來:「你們還是不是人哪!把他們打的流了那麼多血。」他們恐嚇我說,也要對我如此。真是沒人性啊。後來,來了一個雲南辦事處的工作人員來領我(他們聽我的口音以為我是雲南人)。這個工作人員說今天要放我,但不知怎樣通知家屬來接,他說讓我一個人走不放心。我被他的偽善所矇蔽,說出了女兒的電話。不到半小時,他就回來了,還得意的說:「你兩次進京上訪,兩次拘留,你是延邊人!」這樣我又被遣送回延邊,關入了看守所。兩個月後的一天,我突然開始吐血,刑事犯叫來了獄警,後來怕我出事擔責任,把我送回了家。因又要騷擾我,我便流離失所了。

從流離失所 到大法資料傳遞人

邪惡在到處找我,我居無定所,吃飯也成了問題。不但常人怕連累,去同修家同修都不敢給我開門(同修怕心重走不出來)。我曾因承受不了而失聲痛哭。那段日子是我最艱難的日子,但我沒有產生怨氣,相反,我更能體會、懂得了對同修的關心愛護有多麼重要,以至後來我再碰到和我一樣流離失所的同修時,我都是盡全力去幫助他們,因為那樣的苦我一個人吃過就可以了,不想讓其他同修再受苦。

後來我搬到了農村住。二零零一年的一天早上,老伴發現院裏有個大袋子,不知是誰扔進來的。打開一看,裏面全是真相資料,可能是哪個同修送來的,但又不想讓我知道是誰。不知道就不知道,沒關係,我開始發送真相資料。但第二天、第三天每天都有人送一袋子真相資料。我自己發不完,就開始協調周邊縣市的同修們。那時資料也很缺,同修們也願意要,就這樣我不知不覺的成了資料傳遞人。

一次我在住宅樓發真相資料時,被一個自稱政府工作人員的給抓住了,非要將我送到公安局。我沒有害怕,邊發正念解體他背後的邪惡因素,邊和那人講真相。我告訴他,我發的真相內容都是提醒人不要做壞事,不然會有惡報的實例。你是被中共矇蔽的受害者,你這樣幹不對呀,你好好看看真相就會明白了。到了樓下,那人突然將綁我的繩子鬆開,他還說要上樓一趟,讓我等他。我就走了。

機智的應對跟蹤的、蹲坑的

二零零七年,同修們將做好了的半成品資料,送到我家統一裝訂成冊。因為那段時間很忙,工作量很大,學法又跟不上,產生了幹事心,最後被惡人發現了。

那天,我送資料時發現後面有人跟蹤。我便機智的通知了資料點同修,通知完後才想到晚上八點還有個同修要來我家送資料。於是又通知了那個同修。那時已是晚上,街上到處都是警察,我想到家裏還有不少做資料的器材,老伴一人在家,萬一有甚麼事怕老伴抵擋不住,這樣我又回了家。我上樓時,那些跟蹤的警察也跟著要上樓,我回過頭來朝樓下猛咳嗽兩聲,裝作要下樓,那些跟蹤的警察嚇的轉身就跑了。第二天,警察就開始在對面鄰居家蹲坑,天天打麻將。我在家裏發了幾天正念,覺的正念很足了,我端了些自己做的泡菜,便敲開了鄰居家的門。進屋後,我邊發正念,邊故意的指著那些蹲坑的警察向主人問這是誰,那是誰,主人支支吾吾的說是親戚。我跟他們打了招呼後又對主人說給她送點泡菜嘗嘗,她說謝謝。我便回了家。第二天蹲坑的警察都撤走了。

不會說漢話的老人會讀漢文的《轉法輪》了

二零零四年起,我和同修們都意識到了應該多學法,才能走好修煉的路,便在我家組織了一個學法小組。剛開始時只有四個人,後來更多的同修都意識到了參加學法小組的重要,漸漸更多的同修走出來了。學法小組也由四人發展到十幾人,由一個點發展到兩個三個。那時我們學的還是朝文的《轉法輪》。

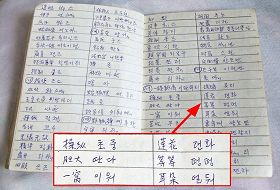

用朝文字音標好的漢字對照表 |

到了二零零七年,我們都有願望想學漢文的《轉法輪》。從那時起,我們就開始學漢文的《轉法輪》了。開始時,因為一個漢字都不認識,只能聽著別人讀。後來同修把漢字都用朝文字標好音,我們學的就比較容易了。在師父的加持下,經過兩年時間,到零九年,我們這些連一句漢族話都不會說的朝族老太太,已經能用漢語通讀《轉法輪》和師父的所有經書了。偶爾有字不認識,就在心裏求師父幫我想起來。真的就一下想起來了,真是時時處處都感到了師父在加持。

給公安警察講真相

零六年起我參與了多次營救同修的事,我和同修陪同家屬去看守所、公安局要人,智慧的對遇到的每個工作人員講真相。那些人開始時都氣勢洶洶的,不但不聽,還破口大罵。我不動心繼續講,從六四講到文化大革命再講到中共的歷次迫害,最後講大法真相和大法在海外的洪傳。最後他們都低下頭靜靜的聽我說了。有個官員還驚奇的問我怎麼懂那麼多?我告訴他,這是我六十多年的親身經歷。後來,明白了真相後的人,都不同程度的做了他們該做的事。

一定要修去各種強烈的人心

說了那麼多事之後,我也該說說自己修煉中的不足了。那就是這顆不讓人說的爭鬥心。因為我是孤兒,從小一個人長大。成長的經歷讓我覺的當有人欺負我時,我只有比她更兇才能勝利,所以也養成了我這頑固的爭鬥心。修煉後雖有所改變,但還沒有從根本上修掉。即使面對警察時,爭鬥之心都有所表現。

這些年當我做了很多證實法的事後,由於學法不多,不讓人說、不能被人瞧不起的爭鬥心就又冒了出來。表現為:當做了許多證實法的事,而被人搶了功勞的時候;當別人給我提出不同意見的時候;當同修能包容其他同修的「大錯」,而不能容我的「小錯」的時候……,我都多次魔性大發,最後和同修弄的不可開交。事情過後,也知道自己這樣不對,但就是把握不住,心裏痛苦極了。後來通過學法,知道自己有求名的心、有爭鬥心,再這樣下去師父不高興,而那些魔才高興。我給師父上香時對師父說:「師父放心吧,我一定會修掉那些不好的心。」於是,我找到和我鬧矛盾的同修,真誠的說:「以往的一切都是我的錯,你們原諒我吧,我以後一定會改。」現在我的情況漸漸的好了,雖然有時還是忍不住,但一次比一次要好。

我是一個朝鮮族,初時連一句漢語話都不會講,而且沒有甚麼文化水平,不能像其他同修那樣很深的理解法的內涵。但沒關係,我就憑著對師父的信和對法的堅定走過了這十多年的血雨腥風。我有決心一定要修好自己,不讓師父再替我操心。

English Version: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/8/118421.html