我叫周豔波,今年五十一歲,一九九六年喜得大法,從此暗無天日的人生重見了光明。我知道了人生真正的意義,我活得如此充實……然而九九年邪惡的迫害奪走了我人中的所有,可是它永遠奪不走我堅修大法的那顆心。

一、話說童年冰霜

小時候我原本生活在一個幸福的家庭,爸爸是瀋陽農業大學畢業的,在國營農場搞技術工作,由於工作很出色,被提拔擔任國營農場黨委書記,工作兢兢業業,一心撲在工作中。媽媽是民辦教師。我上有姐姐下有弟弟。我們生活在慈母嚴父的家庭中,一家五口過的幸福、溫馨。

可是「文化大革命」的時候要搞甚麼階級路線鬥爭,爸爸也成了被鬥爭的對像。那些年我真不明白為甚麼像我爸爸這樣一心忠於共產黨的人也是鬥爭的目標?說甚麼歷史不清?我爸爸九歲時爺爺就去世了,從我太爺到我爸爸都是代代單傳,所以家族中幾乎沒有甚麼親戚。「文化大革命」開始了,爸爸經過了一個個的運動,一次次的被批鬥、強迫檢討,說歷史不清,讓他交代歷史問題……在殘酷的鬥爭現實中,他終於承受不住而含冤離世,結束了他年僅三十七歲的人生。那一年我才九歲,姐姐十一歲,弟弟五歲。爸爸的去世對我們家來說如雷轟頂,像天塌了一樣,媽媽簡直就是崩潰了,無法形容當時那淒慘的景象。就連爸爸的遺容都沒讓我們看上一眼,直接火化,說我爸爸是「反革命分子」,畏罪自殺?我們是「反革命家屬」,沒有一分錢的撫恤金。

從此媽媽挺著瘦弱的身軀支撐著這個家,那時民辦教師每月只有二十八元的工資,為了供我們三個孩子上學和生活,我們每天晚上跟媽媽選瓜子、打瓜子等掙點手工錢來填補家裏的開銷,時常幹到深夜。由於營養不良,長得骨瘦如柴,弱不禁風,人家都叫我「爐柴棒」,全班最瘦的一個。常常餓著肚子,穿著帶補丁的衣服。在學校受老師和同學的歧視,幼小的心靈深深的傷痛著……

一九八零年,媽媽經別人的指點和幫助,寫材料找到有關部門為我爸爸申冤。幾經周折終於給爸爸平反了,給了三千多元錢的補償。媽媽說這錢是你爸爸的命換來的。由於爸爸不是「反革命分子」了,我們也摘掉了「反革命家屬」的帽子。可是爸爸不能死而復活,永遠離開了我們……

二、法輪大法改變了我的命運

一九八六年七月我畢業於大連醫科大學附屬衛校,由國家統一分配到大連開發區醫院工作,從事臨床護理專業。由於童年的營養不良和心靈的創傷造成成年後身體的不健康;婚後的體弱多病更使我苦不堪言;繁忙的護士工作使我難以支撐。那時孩子幼小,家裏家外的整天疲憊不堪、愁眉不展。

正當我身體狀況處於最低谷的時候,我有幸得到了一本《轉法輪》這本寶書,看完這本書內心受到了極大的震撼,被那深奧的法理所折服,知道了人受苦受難的原因;知道了人應該怎樣活著,做一個好人,做一個符合「真、善、忍」更好的人。

伴隨著五套功法優美動作的演煉,短短的兩個月的時間,我的身心發生了巨大的變化。多年的頑疾如胃腸炎、膽囊炎、胰腺炎、卵巢囊腫、貧血、風濕病、神經衰弱等多種疾病都不翼而飛了。原來不足九十斤的體重增長到一百一十多斤;精力充沛了許多,而且智力大增,看書看報過目不忘。當時有一種感受,如果現在讀高中參加高考,一定能考上重點大學,遺憾的是時過境遷。真的連我自己都不敢相信會這麼神奇。因為用現在的醫學根本解釋不通的,然而這是千真萬確的。

丈夫看我變化這麼大也很高興,逢人就講我媳婦煉法輪功怎麼怎麼好,並且非常支持我,因我每天下班坐通勤車回家晚,他為了不耽誤我集體煉功和學法,他每天晚上都保證在我下班回家之前把晚飯做好,我回家吃了飯能趕上去煉功點的時間。那時雖然時間緊但感覺非常充實、井井有條。由於我身心的巨大變化給家裏帶來了幸福祥和的氣氛。我激動的想蹦、想跳,走在路上像燕子一樣輕盈、歡快,真感覺到了無病一身輕是甚麼滋味。感覺自己是世界上最幸福的人,沐浴在佛恩浩蕩中。

那時正值醫院在擴建,方方面面都在走向正規化,自然工作量也在加大,然而護理人員緊缺,時常加班,只要工作需要我隨叫隨到,從不計較個人得失。以「真、善、忍」的標準嚴格要求自己,不斷淨化自己的思想。工作勤勤懇懇、任勞任怨。在矛盾面前找自己的不是,嚴以律己寬以待人,善對他人不求回報,得到了單位領導和同事的好評,作為開發區醫院的元老和大外科的創始人之一,為醫院的擴建和護理事業的發展做出了突出的貢獻,完成了一批又一批的帶教工作,培養出很多優秀護士。曾被評為「優秀帶教老師」、「優秀護士、「先進工作者」等榮譽稱號,還多次把「先進工作者」的榮譽讓給了別人。

五年多的時間沒開過一分錢的藥(因為從煉法輪功再沒有得過病),為醫院節省了上萬元的醫藥費。家裏人有病我從不在自己公費醫療上開藥給家人用,更不在病人身上帶藥。有人笑我說:你怎麼那麼傻,幹啥吃啥。我說:公費醫療是職工自己享用的,不包括家屬,病人的錢不是我的。我得用「真、善、忍」嚴格要求自己。

其實真正的法輪功學員,煉功以後,都是以健康的身體、良好的心態和充沛的精力對待工作和生活,好人好事層出不窮,於國於民都是有百利而無一害的(這是當時人大常委喬石和國家體委伍紹祖各地考察得出的結論)。因此功法短短幾年傳遍了世界一百多個國家和地區,榮獲三千多項褒獎。直到目前也只有大陸一地被迫害。不知道為甚麼有些人這麼害怕這群好人?

三、屢遭迫害 九死一生

一九九九年七月二十日,風雲突變,一夜之間很多法輪功學員被抓,當時全國各地的法輪功學員都不約而同的到當地政府講清情況,要求放人。二十一日我休息,也去了市政府,那天警察、武警到處都是,警車把道路圍得水泄不通,我們根本靠不了市政府大門的邊,只能在外圍靜靜的等待。到了下午,來了一排排的警察把我們圍住,然後把我們推上了大客車押送到各自所在地,我和金州的法輪功學員一起(共四輛大客車)送到金州三里汽校關押了一夜。次日晨由金州區友誼派出所劫持,經過一番非法審訊後放我們回家了。

二十二日我帶著沉重的心情和疲憊的身子上了班。從那天開始電視、廣播整天整夜二十四小時連續播放,全是對法輪功的栽贓陷害,莫須有的罪名不斷加碼,完全與事實相反。當時我們都震驚了、茫然了。一個龐大的政府機構操縱著全部的國家機器在說謊?為甚麼?我們每一位親身受益的煉功人就是一個見證人。

現實中,我們成了「文革」時的「右派」。單位領導在上級的壓力下多次找我們談話,讓我們放棄信仰,寫保證書等。當時醫院法輪功學員有二十多人,都是在這種強大的壓力下不煉的,還多次強迫寫 「保證書」。有一次書記桂金福找我、楊秀蘭、王春娥到書記辦公室,我去了之後才知道醫院要把我們三個人送大連戒毒所強制洗腦。警察問我還煉不煉?我說:我沒有違反國家的法律,信仰自由,煉不煉功是我自己的事。我們三個人都堅決不配合。後來才知道警車就在樓下等著,醫院已經為我們三人每個人交了2000元錢的強制洗腦費,都找好了三個護士頂替我們的工作。也許當時醫院領導並沒有認識到這就是對我們的迫害。

有一次,書記找我丈夫談話,目的是逼他說服我,讓我放棄信仰,說如果還煉就開除公職。當時我們家幾乎是依靠我的工資維持生活,因為丈夫單位不太景氣。我丈夫一聽急了,我們一家人怎麼生活啊?回家逼我放棄信仰,心急之下竟打了我(過後他也後悔、自責),把我鼻樑骨打折了,眼圈青紫,渾身青一塊紫一塊的,家裏的玻璃窗和玻璃杯都砸碎了,滿地都是破碎的玻璃渣……第二天我帶著傷、忍著痛上了班(因為不想影響工作、不給領導添麻煩),同事們看到我有的驚呆了;有的掉眼淚了…記得那天坐班車的時候,他們都不說話了,有的同事就在抹眼淚,平時一路都是談笑風生的,那天都沉默了。我知道他們是在為我難過。那時家裏家外都在逼我,給我心裏造成的壓力真的讓人難以承受。每次聽到院長找我、書記找我,我心裏都是一驚一驚的,不知又要降下甚麼災難。

有一次在班上,我實在承受不了這種痛苦和壓力,就一個人躲在庫房裏哭,誰知被人發現了告訴了護士長,院長也知道了。當時的院長趙文友馬上找我談話,安慰我,下午召開中層幹部會讓大家關心我,減輕我的壓力(這是後來才知道的,我覺得這是人性善的一面的體現)。後來我想一定是上級又給院領導施加壓力了(因為我們同是受害者)。書記桂金福最後一次找我談話,主要內容是說:如果你還煉、還學、不寫保證書,那就不是開除公職的問題了,那就是牆裏牆外的問題了。

我不明白,我國《憲法》明文規定:信仰自由。為甚麼非得逼我放棄信仰?

上訪無門反遭綁架 迫害

二零零零年十月的一個週末,我乘車去了北京,想向國家領導人反映一下我們的實際情況,解除其中的誤會,恢復我們合法的煉功環境。並不是像有些人說的去鬧事。

可是剛到北京還沒有找到信訪辦,就被北京警察非法拘捕,關押在北京東巴派出所,十月二十日被劫持到大連戒毒所強制洗腦。他們用打、罵、罰站、罰蹲、電棍電的辦法強制我們放棄信仰。逼迫寫「保證書」、「決裂書」等。我堅信自己的信仰沒有錯,堅決不寫。七天後,又把我劫持到了開發區刑警大隊一中隊,特派重大案組的刑警對我整天整夜的非法審訊。連續五天不讓我睡覺,三、四個警察輪番的晝夜對我進行轟炸、引誘、欺騙、威脅、恐嚇等,那污言穢語不堪入耳。無論用盡甚麼辦法使我屈服、讓我寫點甚麼都是徒勞。

十一月十一日又把我劫持到大連看守所關押,與犯人關在一起。吃、喝、拉、撒、睡全在一個屋。十六、七個人關在不足二十平的牢房裏,每天一麻袋一麻袋的豆子運進來,讓我們按著豆子的種類挑選後再運出去。一麻袋的豆子有百八十斤,兩個人抬進來、抬出去的,瘦小的我從來沒幹過重體力的活,根本就拿不動。獄警就罵我、侮辱我、說我偷懶。那些犯人時常為了一口吃的、為了睡覺擁擠而大打出手、互相謾罵……我在這人間地獄裏關了五十一天,體重下降了二十多斤。

罪惡的「馬三家」

同年十二月二十一日沒有經過任何法律程序把我劫持到了「馬三家勞教所」,說勞教兩年。我被關押在女二所一大隊,當時這裏關押了一千多人。每個屋大約三十多平關押了三十人左右,晚上四個人擠在兩張單人床上,分上下鋪共八人,滿滿一屋子人,空氣那就甭說了,啥味都有;一日三餐就是窩窩頭和菜湯,菜湯裏還有沙子和小蟲。一個個的面黃肌瘦。吃住的艱難對堅強的法輪功學員來說都不算甚麼,精神上的折磨才令人難以承受。

剛一進去,一張張偽善的面孔出現在你的面前,像是在問寒問暖,給你弄點吃的。緊接著四、五個人把你圍住,跟你談話,不分晝夜的談,連續兩、三天不允許閤眼,一般人都受不了,就在你大腦不清醒,精神有點恍惚時,他們就強迫你寫「三書」(即「悔過書」、「決裂書」、「保證書」)。如果不寫,就開始使用手段加重迫害,反正是千方百計讓你放棄信仰。我剛到那裏第二天他們就開始變臉了:你為甚麼還不「轉化」?到這裏來的都必須「轉化」(「轉化」就是寫「三書」)。我說:我修煉「真、善、忍」,做一個好人,讓我往哪裏轉啊?看我還不「轉化」,就開始體罰我,打、罵、罰站、罰蹲、甚至一動不讓動。到了晚上別人都上床睡覺了讓我在地上站著或者在廁所裏蹲著。我連續站立了兩天,第三天又逼我蹲著,我蹲了一天站起來腿都不能走路了。我一看這沒完沒了的不斷升級的迫害我不能接受。我說:「你們不能這樣對待我,這是違法的。」於是他們四、五個人一起圍上來揪我的衣領、按壓我的肩膀,把我壓在地上,打我、罵我,說:「到這裏來還講甚麼法律?你是犯人知不知道!」 他們不跟我說理,我要求見領導,大隊長王乃民就是一大隊的罪魁禍首,這裏的一切迫害手段都是在她的操縱下幹的。我見到了她毫不畏懼,在我的義正詞嚴下,她不得不答應我以後再不體罰我了。

酷刑演示:毒打 |

從那以後我的環境寬鬆了許多,但也免不了的強制坐板凳、超負荷的奴役,我們成了他們賺錢的工具。大量的手工藝品都是在這裏完成的,然後出口到各個國家。有些化學製品散發著有毒氣體,從早幹到晚頭腦被熏得昏沉沉的。在一次縫毛衣中為了攆活,把我累得頭抬不起來了,手指腫得不能伸曲。從那裏出來後才知道,那些堅持真理不妥協的法輪功學員每天都有被酷刑折磨、關小號、綁死人床等非人的折磨,而且都是在背地裏進行的,連我們都不知道。

記得有一次,獄警說包餃子吃,大家都來包。同時錄像機也拿來了,等錄完像後,錄像機和餃子一塊兒拿走,我們一個餃子都沒吃著,可是第二天卻在電視上播放這裏怎麼好,還吃餃子。

在勞教所,不「轉化」的法輪功學員都有「包夾」,就是負責二十四小時監控,一言一行,一舉一動都記錄下來然後彙報。那時的我每天神經繃得緊緊的,防範著他們的舉動,但防不勝防。他們經常背著我翻我的東西,甚至被子、褥子和枕頭都拆開看。

有一件事記得很清楚,那是二零零一年一月十七日,「馬三家」舉行第五次所謂的「政策兌現大會」,差不多有上千人,遼寧省委書記聞世震等官員和多家喉舌媒體都來了,聞世震在大會上發言肯定「馬三家」的「轉化成果」,王春英代表解教人員在台上發言,她當時已經成了「馬三家」的幫兇,當她講到「馬三家這裏『春風化雨』、警察像『媽媽』一樣,這裏沒有迫害發生」時,法輪功學員鄒桂榮在台下突然站起來指責她說:「不對!你在撒謊!」話音還沒落,鄒桂榮就被一群警察和打手圍上按壓在地,在眾目睽睽之下瘋狂的拳打腳踢。當時坐在台上的聞世震和省裏及馬三家的院長十幾個領導同時都站了起來;當時各大媒體的錄像機都錄下了鄒桂榮被摁倒,被拽著頭髮,被一群男女警察押走的那一幕。我相信有一天這一幕會成為歷史的見證。讓世人看一看當年不畏強暴、堅持真理而被中共虐殺的法輪功學員鄒桂榮的偉大壯舉。會場一片混亂,大會草草結束,馬三家的惡警們全都氣勢洶洶而又驚恐萬分。那一刻我的心停止了跳動,彷彿在滴血,為自己的懦弱不敢站起來聲援而自責。不敢想像鄒桂榮會遭受甚麼樣的迫害……《我在馬三家教養院的遭遇》這篇文章裏記錄了她被帶走後的遭遇。

從我被抓那天起就再也沒見過家裏人,那裏已經轉化的人員可以往家裏打電話,家裏人可以定期接見。我就不行,不讓打電話,也不讓寄信。家裏人沒有我的半點兒音信,不用說甚麼心情了,千方百計的打聽才知道我已經被轉移到了「馬三家勞教所」。那是二零零一年正月初五那天,我家人冒著寒風和大雪從大連趕到了瀋陽,可是因為我堅持信仰沒妥協而不讓我們見面,怎麼說也不行。他們只好返回。孩子見不到媽媽,更得不到媽媽的照看,時常在家裏偷著哭……

在他們嚴密的監視、經心的策劃下,使用了各種邪惡的招術,軟硬兼施也沒達到他們的目的。然而,他們還不甘心,沒有放棄對我的迫害。

「馬三家」把我們投入男子勞教所

二零零一年四月十九日,隊長讓我收拾東西連同行李都帶上準備走,我不知道又去哪兒?他們又要耍甚麼花招?我心裏一點底也沒有。兩個警察押著我,除了我,還有九名女學員、兩名男法輪功學員,每個人都由兩個警察押著,共十二人,都是沒妥協的,被男警察戴上手銬押上了大客車,車上還有幾根大電棍。到了目的地,我們看見了「瀋陽張士勞教所」大牌子。到了那裏才知道這裏是男子勞教所。

走出虎口又入狼窩,剛進大院,迎接我們的是一排三、四十歲不等的男人﹝他們都是已經「轉化」的﹞,我們十名女法輪功學員,除了我,還有鄒桂榮(已迫害致死)、尹麗萍、趙素環、任冬梅、王麗、孫敏、蘇菊珍(已迫害致死)、王克衣、曲姓阿姨。我們站一排,兩個膀大腰圓的男警察其中一個手裏拿著名單點過我們的名字後,他就開始念一份上面下達的條例:對不「轉化」的法輪功學員打死白打死,打死算自殺;說這是江澤民的命令。還說了很多威脅的話,現記不清了,氣氛異常邪惡。另一個男警手拿電棍部署兩個男人給我們錄像。然後把我們押進了臭名昭著的「張士小白樓」。

進去以後,把我們九人分開(第二天那個曲阿姨就不知去向了),一人一個房間,不准許我們見面,連上廁所都有人監視,半點自由都沒有了。我進去後,兩個男的和一個女的在那裏等著我。他們的任務就是強制「轉化」我。他們這套方法有點兒類似「馬三家」的邪惡行徑,晝夜不讓我閤眼,這是一種酷刑叫「熬鷹」。我在地上坐了六天六夜,連閉眼打一下盹都不讓,輪番對我轟炸、謾罵、用惡毒的語言侮辱挖苦、栽贓師父和大法。給人的感覺就是不轉化根本沒有活路一樣。我堅信著師父、堅信著法輪大法是正路,絕不被他們的胡言亂語所動搖,更不能違心的說假話。他們拿著誹謗師父、誹謗大法的材料念給我聽,我把它拿過來撕個粉碎。他們氣急敗壞了,像瘋了一樣大吼大叫。面對大法弟子金剛不動的表現他們沒敢對我動手動腳。那幾天有時能聽到走廊和別的屋傳出廝打聲和喊叫聲,我不知別的姐妹是怎樣熬過的。到了第七天,他們讓我上床睡覺了,還有王克衣,我們倆在一張床上,當我們要睡覺的時候,地上的椅子上還坐著兩個男人。我說:「我們要睡覺了,你們出去吧。」他說:「不能出去,這是任務。」後來當我見到院長時質問他:「男女混住一屋這是嚴重的違法行為。」院長淫笑著說:「你還挺講究的。」他們用這種下賤卑鄙的手段在我們去之前已經強迫「轉化」了龍山勞教所兩百多名法輪功學員。

但是他們萬萬沒有想到集中了全部精力、費盡了心機,經過二十天的強制洗腦,我們沒有一個妥協的,他們徹底絕望了。然而迫害還在繼續。

在沈新勞教所遭受的迫害

同年五月十日,我們九姐妹被押送到了瀋陽沈新勞教所。在這裏他們再次變換著招術,我們被摧殘後的身體已經是弱不禁風了。吃的是帶泥土的白菜湯和發霉的玉米麵蒸的半生不熟的發糕。他們逼我們走路、做操、拔草、報數,還逼迫我們觀看誹謗大法和師父的錄像片,那是強制洗腦和心靈的摧殘。我們再不能沉默了,不能允許邪惡迫害大法和誹謗師父。於是我就不幹活、不報數、不做操。

那一天在放誹謗大法和師父的錄像片時,我站起來晃晃悠悠的走到電視旁,因為身體已經不像樣子了,看管我們的警察也不知道我要幹甚麼。當我把電視插頭拔下來時,看管我們的兩個警察馬上跑了,一會兒找來一幫男女警察一窩蜂一樣直衝我來了發洩了一通,那時我的身體已經是不堪一擊了。這時任冬梅也站起來了說:我也不看。這樣就把我們倆分別關在禁閉室、吊起來折磨。大隊長郭勇、宋曉石多次毆打我們。遭受摧殘最嚴重的是鄒桂榮和尹麗萍。

酷刑演示:吊銬 |

有一天把我吊在禁閉室裏。外面電閃雷鳴、傾盆大雨想必是蒼天在發怒。在劇烈的疼痛中,我說話的力氣都沒有了,我用微弱的聲音告訴他們不要迫害好人、善惡有報是天理。然而四、五個警察圍著我說著、笑著,還說甚麼:這個姿勢一定很舒服……那一瞬間感到他們太可憐了,已經突破了良知的最低線。他們中很多是女警察,對同性的迫害卻不手軟。我們寫的上訴材料被他們扣押了。

我在禁閉室裏關押了三天後,沈新勞教所院長將我從禁閉室裏提出來談話:

院長說:今天你如果認個錯就可以從禁閉室裏出來。

我說:我沒錯。

院長:嗯,你沒錯?國有國法,家有家規,我們勞教所有勞教所的規章制度。你在這裏就得遵守我們的規章制度。

我說:不錯,國有國法,家有家規,勞教所有勞教所的規章制度。可是你們這裏的規章制度是給犯人規定的。我沒有違法,不是你們這裏的犯人。

院長:嗯,那你以後可以不看這樣的錄像,別人看你能不能保證不干涉?

我說:保證不了。

院長:嗯,你不看還不讓別人看?為甚麼?

我說:因為那是假的,是騙人的,是毒害人的,所以我也不讓別人受害。

院長:那,現在大街上有的是,你管的過來嗎?

我說:我看不見沒有辦法,看見了就得管。

院長:你回去吧。(談話結束)

第二天,他們就把我從禁閉室裏調了出來。大隊長郭勇到我面前說:我們以後保證不再放這樣的(指誹謗師父和大法的)音像,你只要吃飯就行。我說:放我回家肯定吃飯。過了兩天他們第二次把我投入大北監獄地下監管醫院。到了那裏看到了尹麗萍和鄒桂榮,她們倆早就在這裏了,我們見面悲喜交加。

在大北監獄地下監管醫院裏關押的都是死刑犯、無期徒刑,還有吸毒犯等。那裏的獄警更是狠毒,因為我們不轉化一直不讓我們接見家屬,我丈夫和兒子,還有媽媽和姐姐都去監獄想看我,可是都不讓見,也不讓給我們存錢。我們分文沒有連衛生紙和洗衣皂都是那裏的好心人給我們的。丈夫帶著兒子去見我時,還被沈新勞教所的獄警騙去500元錢,說我身體不好給我買吃的。結果我一分錢也沒花著。

我歷經了馬三家勞教所的折磨又轉到了大北監獄,而鄒桂榮和尹麗萍是經過了六家勞教所的折磨來到了這裏。我們被殘害後的身體已經是千瘡百孔了,然而內心堅強的意志絲毫沒有動搖。因為真理是永恆的。

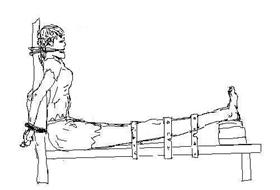

酷刑演示:銬在床上 |

我們再次遭受酷刑折磨,戴手銬、腳鐐,身體呈「大」字形扣在床上不能動。我和鄒桂榮(已迫害致死)、尹麗萍、王傑(已迫害致死)、李素珍集體絕食、絕水,抗議對我們的無理迫害,要求無罪釋放。獄警指使犯人把我們一個一個拖出去,按在地上揪頭髮、打嘴巴子,無數次的野蠻插管,往胃裏灌大量的濃鹽水、生玉米糊等,食管插破了吐出了鮮血,頭髮被他們一縷縷的揪在地上……有的犯人都看不下去了;有的人掉眼淚了;那裏有個護士不忍心看我遭受的迫害,也可能是同行吧,第二天她從家裏拿來奶粉給我吃,她說她一夜沒閤眼,哭了很長時間。

酷刑演示:野蠻灌食(繪畫) |

瀋陽公安局局長、大北監獄獄長、沈新勞教所院長,還有一些司法部門的人都來了,把我和尹麗萍、鄒桂榮分別提出去,問我們生活上還需要甚麼東西?有甚麼要求?我們都是一樣的回答:甚麼東西都不需要,要求只有一個,無罪釋放!

在我身體極度衰竭,枯瘦如柴、體溫40度、心跳150-160次/分、心電圖異常、醫院診斷心衰、腎衰的情況下,也是我為反迫害連續絕食絕水的第十一天,我的雙腿已經不能走路了,一個犯人把我從這陰暗潮濕、終日不見陽光的地下室裏抱了出來。

二零零一年八月十日那是我一生都不能忘記的日子,盛夏的季節我的雙腳都是凍瘡。他們為了推卸責任才放了我。

被非法開除

我也是血肉之軀啊,在我極度痛苦的時候,每一分鐘都是非常難熬的。那時候我想起了疼愛我的媽媽;想起了思念我的丈夫;想起了我那天真可愛的兒子;想起了朝夕相處的單位同事、親朋好友們……

我用鮮血和生命換回了原本就屬於我自己的自由,回到家裏才知道他們放我時向家人勒索了三千元錢。當時家人覺得能活著回來就行了,整個一個人就是完整的一套骨頭架子,外面包著皮。兒子十個月沒見到媽媽,母子相逢,悲喜交加,親朋好友和單位同事們來看我都哭了,瘦得嚇人……

我經過一些天的煉功、學法和營養膳食的調整,身體恢復的很快,但還有些瘦弱。我便回到單位裏,向院長說明了情況,要求恢復我的工作。當時的院長李學忠說:「回來上班啊,等研究研究。」我以為是研究研究安排在哪個崗位呢。過了兩天我又去找李學忠。他說:「要想上班,必須寫『三書』」(「三書」就是上文提到的「三書」)。我想院長也是受矇蔽了。我說:信仰自由是《憲法》規定的。煉法輪功沒有危害社會和人民,只是做個好人,正常工作是我的權利,讓我二者選一是沒有道理的,希望院長能主持公道為我做主。他說:上面有規定。後來我查到了一份二零零一年國家四部頒發的關於法輪功學員解除勞教後安置問題的文件(其實那都是迫害法輪功的證據),那裏寫的都是單位不准開除,並妥善安置工作。

後來我又多次去找他,他有時說:找李猛(人類資源部部長)。他們倆互相推諉,有時就說:你已經不是醫院的人啦,開除了。我說:開除了?我怎麼不知道?也沒辦甚麼手續啊?他說:「沒有手續,口頭開除。」他大吼大叫,說我鬧事,影響他工作,並攆我出去,還打電話找派出所抓我。那天派出所的警察說:不能去,警車輪胎爆了。

我真的是走投無路,有冤無處訴。只能向人們講著真相,喚醒人們的良知,不要參與迫害法輪功學員,不要助紂為虐。迫害好人天理不容啊!

再遭綁架

二零零一年十月三十一日,我在發放真相資料時,被不明真相的人構陷,我再次被綁架到金州區擁政派出所,一個年輕警察姓雷(警號是:202277),來審問我,問我叫甚麼名字?我沒說,她就劈頭蓋臉打我,到了晚上把我扣在「老虎凳」上,手銬緊緊地銬著,雙手已經青紫、發涼並腫起來了。

酷刑演示:老虎凳 |

第二天早上又來了兩個便衣警察,又開始對我一頓毒打,刑訊逼供。把我打得沒有人樣了,雙眼冒金星、頭暈腦脹。八點多鐘把我劫持到金州區公安局,又對我刑訊逼供和嚴刑拷打。我不想連累別人,即使這樣我也沒報出姓名、住址和單位。一個不知名的警察在提審我時,我鄭重的告訴他:我沒有違法,我不是你要審問的犯人,所以我不會配合你的工作,配合你你就是罪人了。如果在別的場合你想知道甚麼我可以告訴你,今天在這種場合,對不起!無可奉告! 他也無語了,自己在那不知寫些啥,然後問我簽不簽字,我當然不簽。 之後被關押到金州區看守所。

為反迫害,我又絕食絕水十一天,遭受了毒打和殘暴的野蠻灌食等迫害,也是我身體極度虛弱的情況下,於十一月十一日晚放了我。

是誰拆散了我的家

這次回家後,就不時的有警察騷擾、跟蹤。我在表妹家住了幾天他們都知道了。在我離開後,還把妹夫叫到派出所盤問。沈新勞教所還不時地往家打電話騷擾,連我姐姐家、弟弟家都不得安寧,經常接到騷擾電話,問我身體怎麼樣,如果挺好還得把我收回去,說「刑期」未滿。有一次我在家中,沈新勞教所獄警鄧陽往我家打電話,正好我接的電話,說他們在金州,問我家怎麼走,要來看看我。我放下了電話,甚麼?他們還要來看看我?我知道這意味著甚麼?我知道家裏不能呆了,親戚家也不行,為了我的人身安全,我離開了家,被迫流離失所……

好不容易一家人團聚了,誰知又分開了。為了防止跟蹤迫害,我不敢往家打電話,更不敢回家,年幼的兒子沒有媽媽的照料,在學校裏時常受不明真相的人歧視和欺侮,幼小的心靈遭受了極大的創傷。為了不讓爸爸傷心,他努力的學習,成績總是名列前茅,經常獲得各種榮譽獎。然而對媽媽的思念卻日益劇增,時常一個人在家裏哭……

警察也不時地往家打電話,還到我丈夫單位騷擾他,問我在哪兒幹甚麼等等。丈夫是一個安分守己的人,那時派出所、勞教所及我倆雙方單位領導都給他施加壓力,又怕我再次被抓,幾乎天天生活在提心吊膽、惶恐不安中。他內心的壓力和痛苦已經到了極限。有一天晚上,夜深人靜的時候,我悄悄的回家,怕別人看見而傳到派出所那兒(因為這些年一直有他們安排的人監視我們)。那天我們談了一些話,記得最清楚的是,他說:「也許你以後會好的,也許你以後會平反的,但是我現在受不了了,我們離婚吧……」

我實在不忍心看到他那愁苦的面容,不忍心讓他跟我擔驚受怕,可是我又多麼不想離開我那溫馨的家。我們夫妻恩愛十幾年,從沒有因為個人的恩怨鬧過糾紛,鄰居、朋友都羨慕我們那和睦的家庭,還有一個聰明可愛的兒子……丈夫在萬般無奈的情況下被迫與我離了婚。就這樣一個好端端的家被拆散了。

流離失所的日子

我離開了家,被迫流離失所,在外面過著朝不保夕的日子,生活上靠親戚朋友接濟,居無定所。這些年搬了十幾次的家。十四年單位沒給我開過一分錢的工資,連個下崗職工的最低生活標準都沒享受,生活上的艱難和精神上的壓力靠著頑強的毅力走過了一年又一年。我去過菜市場揀別人扔掉的菜葉;經常一元錢一堆的菜買來回家能吃好幾天。

那幾年身上穿的衣服幾乎都是親朋好友救濟的。流離失所的日子警察還到處找我,我也不敢公開露面,但生活所迫也得四處打工。記得我第一次經別人介紹到一家診所打工,老闆問我在哪兒畢業的?以前在哪個單位工作?為甚麼現在不上班?我如實地說了。結果幹了一天活就給我結帳了,給了我二十元的工錢。說:以後甚麼時候需要你再找你。我知道這一定是因為我煉法輪功怕受牽連。當我拿到這二十元錢的時候,真的眼含淚水,哽咽不能語,我終於掙到錢啦!可是轉念又一想,好不容易找到一份工作又失去了。

即使這樣朝不保夕的日子也不長久……

在鐵嶺看守所的遭遇

二零零二年十月八日,一位家住鐵嶺的朋友接我到她家去住。誰知剛到她家當晚,正趕上鐵嶺市公安局「大搜捕」,當時王立軍任鐵嶺市公安局局長,為表現自己、討好上級,那天晚上綁架了十幾名法輪功學員,都是在家中正在睡覺綁架的。我和朋友都沒有倖免,半夜十二點他們瘋狂地砸門,隨後破門而入當時抓我的四個男警察對我劈頭蓋臉、拳打腳踢,打得我遍體鱗傷。還有一個十五歲女孩被他們逼得從六樓跳下,之後抬到醫院就不知下落了。

第二天我們被劫持到鐵嶺市看守所。那裏的警察都像魔鬼一樣瘋狂,每天都對著喇叭大喊大叫,謾罵我們。更嚴重的是連續二十四小時的酷刑折磨,將我的四肢伸到極限再用鐵環固定在地板上,長達一個多月。鐵嶺的三九天零下三十多度,呼氣成霜。他們不讓我穿棉衣,只穿一件單衣服固定在地板上,並打開窗戶凍我,還讓犯人在我身上踩來踩去的。一個月後又把我脖子和腳用鐵鏈子拴在一起再固定在地板上,坐臥不安,令人痛苦不堪,撕心裂肺。由於局部長期受壓血流障礙,造成日後半年的時間右腿才恢復知覺。那裏的獄醫錢大鵬更是狠毒,野蠻的給我插胃管,插不進去就打我嘴巴子,把我打得滿臉青紫、腫的像饅頭,嘴裏還不停的罵著、叫囂著。用大量的沖廁所水或濃鹽水在極短時間內往胃裏灌,胃急劇膨脹而苦不堪言……並且再帶著刑具的時候還插著胃管持續一個月不拔出(胃管都是劣質胃管)。直到造成胃出血才拔出,胃管已經沾滿了膿和血……

這期間三次給我往「馬三家」送,都因為體檢不合格而拒收。

十二月九日,在我又一次生命垂危,醫院診斷心衰、腎衰的情況下才放了我。又向我家人詐取四千元錢,不給任何憑證。

第五次遭綁架

在我弟弟家住了一個月,殘酷折磨後的身體還沒有完全康復,災難又一次降在了我的頭上。二零零三年一月十一日,我在朋友家被大連市公安局中山分局密謀綁架我朋友的同時連我一起綁架。在中山分局地下室關押了兩天一夜後劫持到大連市看守所,二十天沒吃沒喝,凹陷的眼球都不能轉動了,舌根已經僵直了,乾枯的身軀摸上去似乎沒有了溫度……一月三十日也是大年三十那天放了我回家。

我的家在哪裏?哪裏是我的家?我姐夫去接的我,把我送到了我弟弟家。當時媽媽、姐姐、姐夫、弟弟和弟妹都在弟弟家,他們的心情都很沉重,空氣像凝固了一樣,沒有了上幾次來家時的那種氣氛。由於我幾次被抓、被迫害,他們也經受不了這樣一次次的驚心動魄。而且每次放我時都得要一大筆錢。姐姐、弟弟家生活也不寬裕,媽媽也沒有退休金,都是他們湊錢把我接回來的。所以也給他們造成了很大的經濟負擔和那剜心透骨的傷害。這次是姐夫說小話才勉強要了一千元錢。這幾年,由於我的被迫害,家人一共被勒索了一萬三千多元錢。這筆錢就像巨石一樣壓了我好幾年。

從那以後,我就和媽媽住在一起。為了安全,我和母親在外面租房子住,不與別人聯繫,連親戚都不知道我們住在哪兒。為了按時交納房租費,我和母親節衣縮食,母女倆相依為命,又先後搬了四次家。年邁的母親跟隨著我過著清貧的日子還不算甚麼,精神上的打擊使母親過早的衰老。由於我多次被抓,她驚嚇、焦慮、擔心,精神上長期處於緊張狀態;又為我的工作和生活沒有著落而傷感。於二零零六年二月過早的去世了。

母親走了,帶著對女兒的牽掛走了……母親走了,我更孤苦伶仃,時常在夜裏一個人獨處的時候淚水止不住的一串串流……寫到這兒,我實在寫不下去了。心在顫動、手在顫抖、眼睛也模糊了、又一次泣不成聲了。

中共的迫害、社會的打壓、家庭的逼棄、單位的排擠,難以想像一個弱小的女人在這種一無所有又遭受殘酷迫害的情況下是怎樣挺過來的。十五年哪,不是一天兩天也不是一時的痛苦挺一挺就過去的。這還是千千萬萬受難大法弟子中的冰山一角。無數個家庭被迫害的妻離子散、家破人亡;數以萬計的大法弟子被關押、被勞教、被判刑、被酷刑折磨,甚至為了堅持真理,不畏強暴、不向邪惡妥協而獻出了寶貴的生命。直到現在還有的在獄中備受煎熬……

結語:不能使惡罪再延續了

斗轉星移,風雲變幻,人間事事無定數,唯有弟子堅修大法的心不變。我也熱愛自己的生活,嚮往著美好,愛自己的本職專業。十幾年來一直堅守在臨床一線上工作,從未出現過醫療差錯,練就了一套精湛的專業技能;同時具備了一個醫務工作者應有的救死扶傷的高尚品德。

我從沒想反對誰,更沒有想和誰對著幹。我只是選擇了自己的生活方式;履行了公民的基本權利;堅持了自己的信仰做個好人更好的回報於社會。這有甚麼錯啊?可是卻在自己的國家遭受這麼殘酷這麼長久的迫害。

每一個有良知的中國人都應該理性的想一想,這場迫害真正毀掉的是甚麼?我們都是炎黃子孫,在自己的國土上同呼吸共命運,如果一個人沒有了良知和善念那他只能毀了自己;如果更多的人都沒有了良知和善念那面臨的是甚麼,不可怕嗎?那將是大面積的毀滅。

江澤民發出的「名譽上搞臭,肉體上消滅。經濟上截斷」對法輪功的滅絕政策。醫院剝奪了我十四年的工作權利,扣發了我一切應有的工資和待遇,不正是符合了第三條從經濟上徹底截斷嗎?十四年來給我的家庭、孩子和我本人帶來的傷害是無法彌補的。如今獨身一人的我也是年過半百了,還沒有安身之處,過著漂泊不定、朝不保夕的日子。我想,這樣的日子不會太久了,時間的延續是為了更多人明白真相從而得救。

這些年,也有不少警察、單位的領導和相關部門的人暗中保護大法弟子,給我們通風報信或者抵擋對我們的迫害,在獄中最艱難的時候都有善良的警察和犯人在保護我們。他們後來都得到了福報。人在做,天在看。善待別人就是善待自己。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2014/10/2/146210.html