妻兒屢遭迫害 原企業副處長攜全家控告江澤民

二零一五年六月二十七日,瞿文才老先生將全家人的《刑事控告書》郵寄到最高檢察院和最高法院,起訴首惡江澤民。

瞿文才老先生,在《刑事控告書》中說:「在我長期面對和配合610、公、檢、法等部門工作人員處理解決他們(妻兒)三個人修煉大法的問題的過程中,我向執法人員諮詢:煉法輪功到底違犯了哪條法律?以哪條法律來量刑?多數回答是法輪功屬於「政治問題」,都是「610」說了算。我與律師探討過,律師說:『法輪功屬於信仰問題,憲法賦予公民信仰自由的權利,修煉法輪功不違法。』」

「依法治國、依憲治國是中國發展的必然趨勢,有冤必申、有狀必告,是每個公民的基本權利,這也讓我有勇氣站出來向迫害法輪功的元凶江澤民提出控告。」

瞿文才,今年六十八歲,妻子趙榮傑,今年六十九歲,他們有一雙優秀的兒女。兒子瞿延來,今年四十歲,畢業於上海交通大學能源工程系,品學兼優,曾獲黑龍江省化學奧林匹克競賽特等獎、數學一等獎。女兒瞿豔豔,十七、八歲開始和母親一起修煉法輪功,畢業於哈爾濱商業大學。他們一家居住在黑龍江省大慶市龍鳳區。

在江氏一夥開始迫害法輪功後,趙榮傑多次被綁架關押;瞿延來在上海被非法判刑五年,在提籃橋監獄絕食五年,二零零七年三月初,瞿延來出現生命危險,被送入監獄醫院,當年三月二日,瞿豔豔千里迢迢到上海看望哥哥,卻在上海被綁架、非法判刑五年,直到二零一二年三月才走出冤獄。

瞿延來曾經一直絕食絕水,抗議對他的非法關押,期間,還多次遭受毒打。野蠻灌食造成四次嚴重胃出血,幾度生命垂危,原本身高一百八十釐米,體重一百四十多斤的壯小伙子,被折磨得只能躺在床上或坐在輪椅上。

瞿延來曾說:「被五根繩子綁在床上的滋味是極其痛苦的,渾身上下說不出的難受,每一分每一秒都很難熬。我想一天不是由二十四小時組成的嗎?!一小時不是由六十分鐘組成的嗎?!一分鐘不是由六十秒組成的嗎?!我問自己,再多堅持一秒行不行?肯定沒問題!那我就一秒一秒地堅持到迫害結束的那一天吧!」

下面是瞿文才一家人在《刑事控告書》中的控告事實與理由。

一、瞿文才先生的醒悟

我叫瞿文才,今年六十八歲。一九九九年七月二十日,江澤民在全國開展殘酷打壓法輪功的運動,雖然我清楚的知道,從一九九六年七月開始修煉法輪功的妻子趙榮傑,修煉前身體患有多種疾病,如:哮喘、失眠、肝區疼痛、低血壓、肩周炎等等,修煉大法後,無病一身輕,脾氣暴躁的性格也改變了;女兒瞿豔豔修煉後,用真、善、忍的標準修心向善,身心受益。

修煉是自願的,沒有組織,沒有名冊,想煉就煉,想走就走。但是作為當時在企業基層任副處長主持黨委書記工作的我,在做強迫本單位法輪功學員放棄信仰工作的同時,還極力勸阻,甚至粗暴制止妻子和女兒煉功,不僅沒有效果,而且兒子瞿延來於二零零一年,也開始堅定的修煉法輪功。他們娘三個因為堅持信仰,先後被非法拘留、判刑。

在我長期面對和配合「610」(江氏集團為迫害法輪功專門成立的非法組織)、公、檢、法等部門工作人員處理解決他們三個人修煉大法的問題的過程中,我向執法人員諮詢:煉法輪功到底違犯了哪條法律?以哪條法律來量刑?多數回答是法輪功屬於政治問題,都是「610」說了算。我與律師探討過,律師說:「法輪功屬於信仰問題,憲法賦予公民信仰自由的權利,修煉法輪功不違法。法無明文規定不為罪,現在國家立法機構和權力部門根本沒有把法輪功定為×教(而中共是真正的邪教),只是一九九九年十月二十五日,江澤民在接受法國《費加羅報》記者採訪時稱法輪功為『×教』,江澤民的講話不具有法律效力。」

二零零九年七月,我退休後,學習了國家有關法律的基本知識,以及與一些煉功人接觸交流中,使我在打壓迫害法輪功這個問題上,困擾多年百思不得其解的諸多「為甚麼」基本上有了答案:

為甚麼法輪功在一九九二年開始傳出,在一九九三年東方健康博覽會上獲得多項最高殊榮,北京第一期法輪功傳法班是在公安部的禮堂舉辦的,一九九八年以前全國多家電視台、報社、雜誌報導刊登了廣大人民群眾集體煉功的盛況,稱讚是有益於人民群眾身心健康的健身活動。一九九九年四月二十五日國家總理朱鎔基妥善的處理了萬名煉功人員的上訪問題,一九九九年七月二十日集黨、政、軍三權於一身的江澤民強行鎮壓法輪功,這是江澤民以權代法,這不是法制而是權治。

為甚麼廣大煉功人員不怕開除學籍、軍籍、黨籍、公職,不怕拘留、勞教、判刑,置自己生死於不顧進京上訪、向世人講明法輪功真相?法輪功學員堅定的說:「是通過煉法輪功讓我們學會了做好人、做一個符合真、善、忍標準的修煉人;通過煉功使身患絕症、醫生判死刑的我神奇地恢復了健康,這是現代醫學都無法解釋的奇蹟,法輪功給了我第二次生命,我們不能光在功法中受益,是良知、良心讓我們站出來、走出去向政府和人民為法輪功說句真心話、公道話:法輪功於國於民百利而無一害,法輪大法是正法!」

為甚麼給法輪功的定性,國家最高立法機關全國人大沒有決定,中國共產黨的權力機關中央政治局沒有決議,國家的執法機關公、檢、法沒有確認,是江澤民濫用手中權力超越法律一意孤行,並在一九九九年六月十日成立「610辦公室」殘酷打壓法輪功,是江澤民在違法犯罪。

為甚麼從一九九九年七月二十日以來,法輪功在中國沒有被打壓下去,而且洪傳世界一百多個國家和地區,與中國友好的俄羅斯允許民眾公開煉法輪功;海峽對岸的台灣、一國兩制的香港、澳門都允許民眾公開煉功;這些國家和地區的民眾都可以上街遊行,要求「法辦江澤民、停止迫害法輪功」。這就告訴我們法輪功所倡導的真、善、忍不僅符合中國人民的心願,也符合世界人民的心願,邪不壓正、正必勝邪,法輪大法是正法,不是邪法。

江澤民打壓法輪功十六年來,我家的錢財被勒索,家人堅持信仰,在被非法拘禁期間,遭受聳人聽聞的酷刑折磨,給我的精神帶來極大的摧殘,有十二個年頭,一家四口人沒有團圓過年,我都是在掛心、擔心、憂心、痛心中度過的。多次的抄家、多次的騷擾、跟蹤、監控,使我非常恐懼、恐怖、恐慌,心無寧日。

二、趙榮傑自述屢遭綁架迫害 遭非法勞教三年

二零零零年六月八日,我依法進京為大法和李洪志師父說句公道話,我把「法輪大法好」這五個字寫在傘上走進天安門廣場,卻被警察綁架到前門派出所。我被送回大慶後,被非法拘禁在大慶看守所。二零零零年六月二十日,又被轉到林甸看守所,非法拘禁至六月三十日。期間,我遭受毆打和體罰虐待,被戴上腳鐐在烈日下曝曬,看守所裏充斥的都是對法輪功學員瘋狂的打罵聲,使人處於極度的陰森恐怖之中。家人被勒索二千八百元人民幣,同時我被留廠察看一年,每月只發二百二十八元工資,兩萬多工資被扣發。

二零零零年十二月二十九日,我去伊春二姐家,我們姐倆被伊春紅旗派出所以信仰法輪功為由綁架,在五馬河分局安副局長的親自授意下,我們被非法拘禁到伊春五馬河看守所,十八天後,我被轉回大慶第一看守所非法拘禁,一直被非法拘禁至二零零一年四月二十一日。家人被勒索兩千元。

二零零二年九月三十日晚,我在路上行走,突然從路邊警車裏衝出幾名警察將我綁架至龍鳳派出所,警長劉德孝及其他幾名警察到我家裏搶劫走了我所有的大法書籍及師父法像。我被非法勞教三年,因身體檢查不合格,被送回家中。

二零零三年一月,我再次去伊春二姐家串門,紅旗派出所又以我信仰法輪功為由,將我綁架到五馬河看守所非法拘禁九天。

二零零三年,大慶市公安局高科長將我綁架到大慶油田總醫院檢查身體,欲將我送入勞教所,我出現抽搐症狀,在眾目睽睽之下,高科長和脅迫我檢查身體的女警察逃之夭夭。

二零零六年上海召開八國峰會,石化總廠實業公司保衛科派出兩台專車二十四小時晝夜形影不離,非法跟蹤我三天,影響了我的正常生活;二零零八年北京奧運會期間,社區人員白天到家裏騷擾,晚上在家門口蹲坑,並無理扣發了我兩千元工資。

二零一零年,我在路上被未出示任何證件的警察以堅持信仰為由綁架到龍鳳分局;

二零一二年六月二十日,我和女兒瞿豔豔向一位法輪功學員打招呼,被龍鳳分局張林等人在未出示任何證件的情況下,以堅持信仰為由綁架,女兒被非法拘禁長達二十天;

二零一四年二月六日,我在龍華菜市場被龍鳳分局張林非法搜查隨身攜帶的手提包,在沒有任何違法物品的情況下,以堅持信仰為由,被綁架到龍鳳分局;

二零一五年四月二十九日下午四點多,我在回家的路上,從警車裏突然衝出幾名警察,其中一人為龍鳳分局五大隊姜隊長,他們以我堅持信仰為由將我綁架到龍鳳分局。

二零一三年二月二十七日,福建泉州惠安公安分局的幾名警察和便衣在未出示任何證件的情況下非法侵入我們的暫住地並非法抄家,搶劫走大法書籍等,在沒有任何法律依據的情況下將我和兒子瞿延來、女兒瞿豔豔非法拘禁到惠安拘留所。我被非法拘禁十天,兒子、女兒各被非法拘禁十五天。

二零一四年底,龍鳳分局警察突然通知我和瞿豔豔,以我們信仰法輪功為由將我們的護照作廢,非法限制我們出入境。

三、瞿延來被非法判刑五年 自述遭酷刑迫害的事實

瞿延來 |

(一)在北京房山看守所遭受酷刑折磨

二零零一年十月,我被非法拘禁在北京市房山區看守所期間,一天晚上,我被兩個警察先把雙手拉到背後上背銬,再把手強壓到地上,惡警用皮鞋拼命的把手銬踩緊,最後把我反吊起來,只讓腳尖剛剛著地。那一瞬間的感受就像雙臂、胸部都被撕碎了一樣,整整吊了我兩個小時。

中共酷刑示意圖:吊背銬 |

(二)二零零二年九月至二零零七年九月在上海遭受的非人折磨

1、桃浦派出所刑訊逼供

二零零二年九月三十日深夜十一點多,普陀區公安分局及桃浦派出所的警察侵入我的住所,強行給我戴上手銬,將我綁架到普陀區公安分局桃浦派出所。桃浦派出所的警察對我進行了非法訊問,期間換了很多人,不許我睡覺,晚上還用約束帶把我連人帶椅子銬到一起(約束帶就是一根寬皮帶,上面還帶著兩個皮帶套。使用時把皮帶在人身上繫緊,手則緊銬在皮帶套中)。

十月二日,審訊的人對我瘋狂的拳打腳踢;捏住我的鼻子,給我灌水。

中共酷刑示意圖:毆打 |

2、在普陀區看守所被各種酷刑折磨

十月二日的晚上,派出所的警察用警車將我直接送到了普陀區看守所,因我被打的傷勢嚴重,看守所一個獄醫給我量了血壓後拒絕接收,派出所的警察強行讓看守所接收了我。

我被兩個犯人強行拖進四樓四號監房,幾十分鐘後,過來兩個犯人又將我拖了出去,扔到看守所獄警的房間。一會兒,進來了兩個審訊過我的警察,他們就極其惡毒的踩我的下身生殖器,並威脅說:「我們有的是時間,就不信你在看守所不說,要都像你這樣,我們還辦不了案子了?!」我又被拖回了監房。

十月三日早上,我被強行拖出監房,拉去灌食。看守所的獄警使兩個犯人抓住我的雙手,粗暴的先從四樓拖到了樓下,再從外面的水泥路拖到警車上。在樓外的水泥路上一拖,腿上的褲子馬上就磨壞了,膝蓋和腳趾當即也磨爛了,也不知道有多少細小堅硬的東西在我膝蓋和腳趾的爛肉和骨頭上磨來磨去,那種痛徹心腑的滋味,旁人真是無法體會。

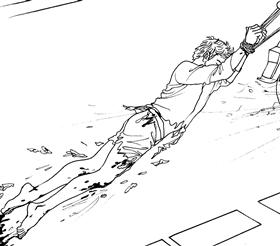

中共酷刑示意圖:拖拽 |

在上海市提籃橋監獄醫院,我被插胃管灌食,從鼻子裏往外淌血,嘴裏也開始吐血。晚上我又被送回了看守所。上四樓的時候,獄警讓犯人把我從樓下往樓上拖。那個獄警還用木板猛抽打我的腳底心。

十月九日早上,我被拖到了管教辦公室。一個獄醫叫犯人把我按到椅子上,開始給我插管子。插了將近半小時也沒插進去,從鼻子裏往外淌血,從嘴裏往外吐血。獄醫叫犯人把我按到牆角,先來一頓拳打腳踢,再插,這回費了半天勁兒,終於插進去了。管子從鼻子插進胃裏的感覺,就像有一條火蛇在往身體裏鑽,極其的痛苦。管子插進胃後,獄醫讓犯人灌了一點流質,就把管子拔了出來。犯人把我拖回了監房。

酷刑示意圖:摧殘性灌食 |

以後每天獄醫都來給我插胃管,灌一點流質。有時灌了一半,把管子拔出來,再插一次管子,接著灌剩下的一半,總之想盡辦法的折磨我。插胃管灌食的滋味是極其痛苦難熬的。每天灌的食物都是少得可憐的。

到看守所後,承辦案件的警察也來審訊過我幾次,他們讓我交代,我沒有甚麼可以交代的。一次一個警察威脅我說:「勞教你三年算了!」

犯人毆打

十一月二十日,我從提籃橋監獄醫院查完身體後,回來我換到了五號監房。從十一月二十二日開始,監房裏的犯人就開始瘋狂的毆打我了。那是正宗的拳打腳踢,監房裏二十多個人幾乎是人人上陣,輪流打我,一時伸不上手的,就在旁邊吶喊助威,還有的犯人高聲叫著:「甚麼都玩過,就是沒玩過人,這回要好好的玩玩人!」他們還用各種惡毒的語言辱罵我和法輪功。

我把眼睛閉上,一聲不吭,他們見通常的打人方式對我沒用,就強行扭曲我的腰、胳膊、手指。他們又把我的腿拉直,穿上皮鞋(監房裏本來沒有皮鞋,估計是獄警給的),猛踢我的大腿內側,還說這是「炒蹄筋」。

澆涼水

過一會,又把大量的食鹽塞到我的嘴裏,還用涼水不間斷的從我的頭頂澆下來,不但寒冷至極,還有窒息的感覺,因為水不間斷地從鼻子留下,呼吸都極困難。毆打我沒反應,但涼水一澆,我就會不由自主的發抖,犯人們一看我終於有反應了,很是興奮,乾脆不斷的用涼水澆,還說這是「滴水觀音」。出獄後才聽說,大慶石化總廠一位叫許繼善的大法弟子就是在監獄被澆涼水活活嗆死的。

中共酷刑示意圖:澆冰水 |

中午休息的時候,我被扔到監房的鐵門口,只穿著襯衫,敞著門讓冷風吹。這樣翻來覆去折磨了我整整二十天,期間我沒說一句話,但內心卻非常的平靜。

獄醫也對我惡語相向,時不時的威脅恐嚇我:給你送到提籃橋,用五根繩子綁起來你就吃飯了;熊文旗鋼筋鐵骨在提籃橋也被整吃飯了;提籃橋的法輪功幾乎百分之一百都「轉化」了,等你到了提籃橋才知道厲害。

3、在提籃橋監獄醫院被各種酷刑折磨

二零零三年三月十四日下午,我就被送到了提籃橋監獄醫院三樓東部的病房,住十五號病床。

勞役犯採用五根繩子綁床的酷刑折磨我。勞役犯帶著一次性手套拿來了五根看起來就很髒的繩子(後來聽勞役犯說,綁繩是從來不洗的,甚麼艾滋病人、皮膚病人、傳染病人都綁,上面屎尿也沾帶了不少)。他們把我雙手的手腕用繩子綁緊,兩臂拉開固定到病床的中部;雙腳的腳腕用繩子綁緊,兩腿拉直,床腳處有鐵欄杆,就固定在那裏;胸部用繩子和病床的床頭連在一起,拉緊繫好。綁好後,護士給我進行了靜脈輸液。被五根繩子綁在床上的滋味是極其痛苦的,渾身上下說不出的難受,每一分每一秒都很難熬。

中共酷刑示意圖:長期捆綁在床上 |

剛住院的病房裏的勞役犯惡狠狠的對我說:「再不吃飯,對你就不客氣了!一週之內肯定讓你吃飯!」緊接著我身上的繩子被收得更緊了,病床是雙搖床,這種床兩側都能被搖高,一個犯人把床也搖了起來,床搖得越高繩子就勒的越緊,當時感覺呼吸都有些困難,我還是不肯屈服。過了幾天,他們又把床搖平,在我的臀部下放了一個大汽車輪胎,這樣我兩頭底,中間高,小腹的皮肉被抻得有些疼,我還是一聲不吭。又過了幾天,他們又把我從平躺的姿勢,側立著綁了起來,身體一側受力,一側不受力,這滋味更是難受。

這樣一直綁床到三月三十一日,醫院方面說我胃出血好了,通知看守所把我接了回去。在監獄醫院近二十天裏我只能躺在床上大小便,也沒洗過澡。

四月二日上午我又被送往上海市監獄總醫院。臨走之前,檢察院駐看守所的檢察官惡狠狠的對我說:「就是一開始規矩沒做好才搞成這個樣子!」還指使犯人拖我。

監獄醫院安排我住進了原來的三樓東部病房,因為上海市政法委關於我住院的事對醫院有過要求。到了病房我被綁到了二號病床。這次住院,護士只是給我靜脈輸液,沒有灌食。有護士說,這是醫生故意餓我。

住院第十天,護士開始給我灌食了,一天灌食七次。但護士悄悄告訴我說,現在安素用量是每天半罐,比上次住院時少了一半;而且給我吊的鹽水中加了大量的氯化鉀,鹽水中鉀含量大了,會刺激人的血管,輸液時會感覺非常疼痛。我發現吊鹽水時,鹽水流經的血管確實極其疼痛。每天護士要給我靜脈輸液五瓶鹽水。

四月十六日我身上的繩子被撤掉了。繩子撤掉後,才發現雙手手背的靜脈很多都被繩子勒斷掉了,以前清晰可見的靜脈血管現在都消失了。

在醫院裏洗澡用的是涼水,勞役犯用刷地板的硬毛刷子在我身上用力的刷,刷得身上血紅血紅的。

四月下旬我被轉到傳染病區,即遷往肺結核病房和肝炎病房。我所在的病房也被搬到了八號監三樓,但還住二號病床。換了病房沒幾天,一個醫生早上巡視病房時,和勞役犯講,不能讓我老這樣躺在床上,要給我活動活動筋骨,還說了一句:「我最會整你這樣的人了。」醫生巡視病房結束後,勞役犯就經常抓著我的手在病房內跑著拖來拖去,拖完後再把我放在床上,在我身上用力到處亂捏。這回我倒沒像以前那樣閉上眼睛,而是默默看著他們表演。不管身心被折磨得再痛苦,我都不能靠大喊大叫來發洩!

4、非法庭審:

二零零三年六月二日早上,我被勞役犯用輪椅從八號監傳染病區推進了醫院大樓,這時房間裏進來幾個人,說是給我開庭。公訴人草草的讀了一遍起訴書,上海市普陀區法院給我指定的律師就問我用不用他給辯護;我還沒回答,他就直接說拒絕為我辯護,請求退出法庭,就走了。

接著法官宣布休庭十五分鐘。十五分鐘後再開庭時,法官宣布判我五年有期徒刑。對我的這次審判就這樣荒唐的以最快速度結束了,走了個過場。我本來是和大約十名煉功人一同被非法起訴,現在則被改為單獨開庭審理,並且開庭時也不通知家人,連法院都沒讓我去。

5、在提籃橋監獄遭受的各種酷刑折磨

瞿延來在提籃橋監獄遭受的酷刑折磨,請見《五年冤獄 五年絕食抗議──瞿延來訴述受迫害經歷》https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/5/%E4%BA%94%E5%B9%B4%E5%86%A4%E7%8B%B1-%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%BB%9D%E9%A3%9F%E6%8A%97%E8%AE%AE-311949.html

四、瞿豔豔自述遭受迫害的事實

二零零一年十月,我被非法拘禁到北京房山區看守所期間,看守所警察將我拖出去,暴打,然後給我戴上「後串」的刑具,就是把雙手反銬到背後再和雙腳銬在一起,無法坐、躺、立、行走,那種痛苦的感覺只能用痛徹心腑來比喻。大約九天後,我被大慶龍鳳分局警察馬雲峰(男)、呂慧(女)及一名男警共三人接回,他們拿著勒索我家人的一萬元錢在北京大肆揮霍購物。

中共酷刑示意圖:「穿後刑」──將人雙手背銬、雙膝下跪、雙腳戴腳鐐,同時將手銬、腳鐐用鐵絲最短距離串起來 |

火車到達哈爾濱車站時,我提前下車,沒有和他們一起回家,結果當晚十二點鐘左右,十幾名警察,沒有出示任何證件,就闖入我哈爾濱舅舅的家中,連房屋棚頂的櫃子都翻了一遍,威脅我的舅舅把我交出來,年近七十歲的老人被嚇的幾夜不敢睡覺,很多年都沉浸在那一晚恐怖的回憶中。

二零零七年,我被上海市普陀區法院以信仰法輪功為由枉法判刑五年,被非法拘禁在上海松江女子監獄五大隊。

五大隊實質是專門強迫法輪功學員放棄信仰的嚴管大隊,負責專門監視法輪功學員一舉一動的犯人稱為「包夾犯」。這類犯人按照五大隊另立的一套評分標準給她們加分減刑。失去自由的人的最大願望就是早日重獲自由,所以在減刑的誘惑下,卑劣的手段無所不用其極。

一進五大隊,我就被送到一樓禁閉室,折磨了大約四個多月,在這期間,不允許到外面的衛生間上廁所、不許洗澡,每天的大小便只能使用痰盂,並且要讓「包夾」的犯人倒。

期間,我坐在地上雙盤,被包夾犯人拖拽、用鞋底使勁踩我的手,並狠狠的碾壓。

兩平米多的禁閉室頂棚的燈二十四小時開著,有一扇加了防護屏的窗戶,窗戶常年敞開。當時正是上海的冬天,我在禁閉室內凍的手指通紅、腳上都是開裂的血口子,晚上凍得根本無法入睡。天氣轉暖後,蚊蟲肆虐,我的腳趾被蜈蚣咬傷,每晚都在噬骨的疼痛中度過。

我每天要被罰站到晚上十點左右,她們以軍訓讓我活動身體為由強迫我操練,因為拒絕,犯人就把我的手腳固定成一種大字形的姿勢,很長世間不放下來。

四個多月後,我被送到樓上的房間,其實和禁閉間的管理基本一樣,只是換了一個稍微大點的房間而已。因為拒絕放棄信仰和不寫認罪書、保證書等,我遭受了如下的折磨:

(1)監獄規定休息時間裏不讓睡覺;

(2)不允許在外面衛生間上廁所;

(3)逼迫看造謠,污衊大法影視;

(4)不許正常洗澡、故意限制水量不讓清洗衣服;

(5)不讓購買食品等。看似很小的事情,在失去自由的環境裏分分秒秒中面對,沒有超常的意志是承受不了的,後來得知上海女監整套迫害機制都是向北京監獄學的。

二零一一年的十月末到二零一二年三月二十日這段時間,在副監獄長李海蓮親自督導下,成立「轉化」我的攻堅組,李海蓮、五監區長侯麗琴、負責監房的警官楊蕾,還有一位不知名的其它監區的警官,當時她本人介紹說姓王(王新蘭:一監區監區長)後來又有人稱呼她為張(張紅(永)梅:一監區監區長),親自指揮犯人范曉娟等,對我實施殘酷折磨:

(1)剝奪睡眠(熬鷹)。白天罰站、罰坐到晚上十一、二點,晚上躺在床上,警察指使值班的包夾犯高蓓每隔十分鐘左右撞醒我一次。期間有幾個月的時間,晚上的時候我被叫到警察的值班室以談話為名聊到凌晨兩三點鐘。整整一百多天幾乎沒有睡覺。

(2)罰站、罰坐。她們逼我每天早上五點多起床,站到晚上十一至十二點;罰坐:身體筆直的坐在凳子上眼睛都不准眨。

(3)侮辱、謾罵。犯人范曉娟甚至趁我不備將寫有李洪志師父名字的紙張放在我的凳子上讓我坐在上面。同時不間斷的侮辱謾罵,警察規定犯人要不間斷的謾罵我,一個累了換另一個。

(4)不准上廁所,即使在室內使用痰盂也不給倒。

(5)只給極其少量的飯菜,讓我忍受飢餓的折磨。

(6)威脅、恐嚇。警察威脅我,如果我不寫保證書、認罪書等放棄信仰的材料就把我直接送到洗腦班繼續折磨不讓回家。

從女監回家後的很長一段時間裏,我都不能回憶過去的那段經歷,只要回憶,就會感到心臟撕裂般的疼痛,這是沒有經歷的人無法想像的。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162430.html